I dati possono renderci più empatici? Emozionare?

La prima volta che ho guardato con occhi persi nel vuoto una tabella piena di numeri è stato all’università di scienze politiche, a Torino. Studiavo cooperazione allo sviluppo, volevo partire per l’Africa con una ong. Non sapevo che la strada per diventare cooperante potesse passare dai numeri.

Torniamo per un attimo nelle aule della mia facoltà: durante le ore di laboratorio di tesi, il docente ci illustra la meraviglia del database della banca mondiale e ci dice che possiamo usarlo per produrre la nostra tesina di laboratorio. Perdiamo ore a capire come interrogarlo.

Scarichiamo i dati dentro excel, che apriamo per la prima volta nella vita e… i punti – separatori decimali usati nel mondo anglosassone, non diventano virgole, vanificando tutte le nostre analisi, perché la conversione del software è fatta totalmente a caso.

AIUTO.

Per fortuna all’epoca vivevo con un excel-master, un vero esperto: mio padre. Mi è quindi è bastato urlare dalla cameretta a sala “papaaaaa non funziona niente”, per vederlo arrivare e smanettare in due tre click, costruire tabelle pivot, confrontare l’andamento del pil del gibuti (sì, era il paese che dovevo analizzare) con gli aiuti internazionali ricevuti e via, avevo le basi per la mia tesina.

Ecco: il mio primo approccio ai dati è stato il panico, e quindi ho chiesto a un esperto di fare il lavoro per me. Quante volte succede, in ufficio?

All’università non avevo capito che i dati potessero rappresentare la chiave per una narrazione diversa della cooperazione allo sviluppo, ma nemmeno per lavorare in modo diverso. Erano solo la base da cui partire per scrivere un progetto, poi fare il monitoraggio e l’assessment finale. Quel laboratorio mi aveva aperto una finestra, un oblò sul mondo dei dati, ma mi ha lasciata senza una guida.

Ho iniziato a farmi domande quando ho conosciuto il movimento degli open data, i dati aperti: una promessa di trasparenza, e anche nel non profit.

Possiamo usare i dati per convincere le persone che stiamo lavorando bene? Sì, certo.

Possiamo migliorare la politica? Fare advocacy più consapevole, cambiare davvero la realtà? Alcune organizzazioni ci stanno provando. Chiedono i dati sugli investimenti legati al PNRR, dove vanno a finire? Chiedono i dati sulla ricostruzione post terremoto, chiedono i dati sulla disabilità, sulla violenza contro le donne. Senza dati come faccio a raccontare che una realtà sta cambiando?

In realtà, anche gli esperti alla Banca mondiale hanno cominciato a farsi qualche domanda.

E basta mettere un obiettivo di sviluppo perché un certo settore possa considerarsi “risolto”? A livello internazionale il gap è diventato sempre più evidente.

Facciamo un passo indietro. Vi siete mai fermati a riflettere su cosa sono i dati? Sono osservazioni della realtà, contate e organizzate. Possono essere qualitative o quantitative. Per un medico il dato che lo aiuta nella sua diagnosi sono le parole del paziente, ma anche i segni sulla pelle, negli occhi. Per un archeologo i dati sono pezzi di stoffa, un vaso trovato sottoterra.

E per una non profit? Quali sono i dati che la muovono ad agire?

Ogni interazione umana è un dato. Ci sono i dati delle comunità dove opera: e sono dati preziosi, quando ci sono, perché sono quelli che ci permettono di raccontare meglio una situazione, un fenomeno, le condizioni di vita delle persone con cui abbiamo a che fare ogni giorno.

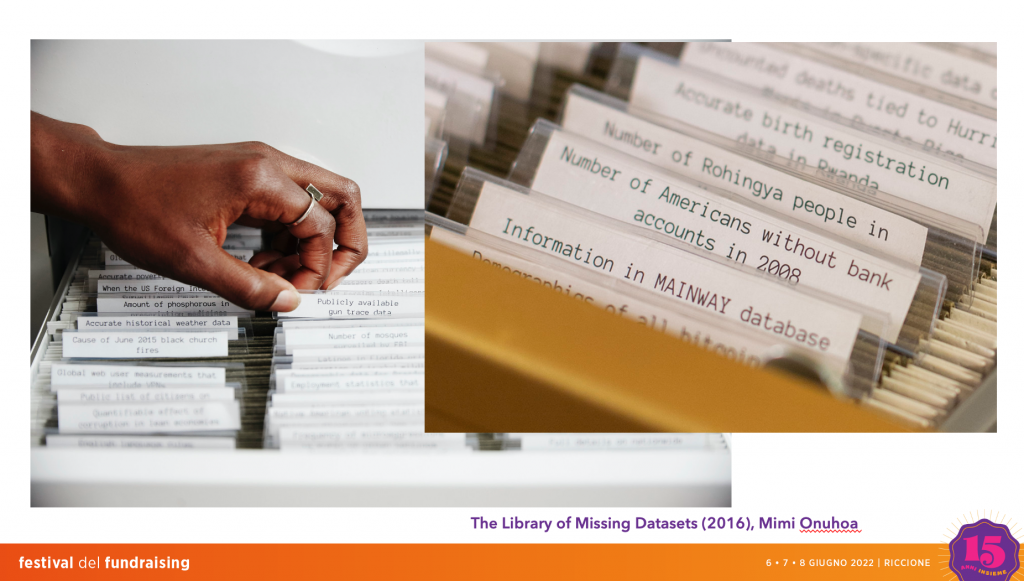

E quando non ci sono? Si resta in una situazione di invisibilità: è impossibile chiedere alle persone di accogliere le nostre campagne, di donare, se non sappiamo raccontarle al meglio, se non ci sono dati che fanno davvero comprendere un’ingiustizia, una discriminazione subita da una comunità.

Anche l’assenza di dati è racconto: perché nessuno fa luce su questa situazione? La raccolta dati è costosa, in termini di tempo, risorse e denaro. E senza dati lasciamo spazio alle credenze, agli stereotipi.

I dati mettono in fila episodi, persone, esperienze: possono raccontare una storia complessiva, contrastare la propaganda, anche una propaganda fatta di dati.

Sì, perché la propaganda usa il dato per portare le persone a polarizzarsi contro o a favore di una tesi. Il problema è che il dato ci sembra neutro, rigoroso, pulito. E invece.

Ricordate la mia prima volta davanti a quella tabella sul Gibuti? Panico.

La pancia. Ho reagito con la pancia

I dati non dicono tutto.

Ma quando ci sono, possono aiutarci a raccontare meglio una storia, a svelare situazioni che noi conosciamo a memoria, in profondità, perché le vediamo ogni giorno, ma le persone che sono fuori dalla nostra bolla non hanno questa consapevolezza.

Una consapevolezza portata dai dati che il medico e statistico svedese Hans Rosling ha definito “Factfulness”, la mindfulness delle statistiche. Lui ha individuato dieci istinti che alimentano i nostri bias, e di questi ce ne sono più di 200 tipi diversi.

Secondo Rosling l’istinto della negatività è il più influente di tutti. Perché come esseri umani siamo portati a vedere il mondo peggio di quello che è. Si è anche inventato un test per dimostrarlo, che si trova sul sito della Gapminder Foundation, con la missione di sconfiggere l’ignoranza dilagante con una visione del mondo basata sui fatti.

Pensiamo sempre che vada tutto male, che niente sia migliorabile e come sapete meglio di me questo approccio non vende, anzi, non spinge a donare perché non spinge a credere nel cambiamento.

Invece i dati sono l’antidoto al catastrofismo.

Possono aiutare chi dona a comprendere meglio il proprio impatto. Ad avvicinare le persone a cause che non credevano potessero riguardarle.

Possono illuminare i cambiamenti che stiamo aiutando a portare nel mondo, possono aiutare a sperare in un mondo migliore.

(Testo del mio intervento al Festival del Fundraising, 7 giugno 2022)